Lo strumento magico di Tim Burton è il sogno. Un regista che ha conquistato gli outsider rendendoli protagonisti e che ha reso il gotico il suo ‘colore’ preferito, scrive soprattutto di sogni sfuggenti ma impressi in un universo costruito dai suoi film. Nel corso di una lunga carriera ha regalato numerose icone supereroistiche indimenticabili (come il Batman di Michael Keaton), consacrato attori come Johnny Depp in ruoli mitici (Edward Mani di Forbice, La fabbrica di cioccolato, Alice in Wonderland) e ci ha permesso di conoscere l’incanto della stop-motion (The Nightmare before Christmas, La sposa cadavere, Frankenweenie).

Così come Marco Bellocchio, in Italia, utilizza l’espediente del sogno per ridefinire la realtà, Tim Burton si affida al sogno per creare una realtà parallela dove poter vivere e riconoscersi. Ed è proprio questo sogno che riviviamo ogni volta che guardiamo i suoi film: viaggiamo come passeggeri sul Virginian, la nave in Novecento di Baricco, in un mondo sospeso dove il tempo sembra fermarsi e tutto sembra possibile. I dieci film che seguono sono, secondo noi, tra gli indimenticabili e gli imperdibili del regista che da sempre ci lega grazie al suo amore incondizionato per gli altri mondi fatti di sogni e realtà alternative che ci somigliano più del mondo reale.

1. Big Fish (2003)

I legami genitoriali sono uno dei temi centrali della poetica di Burton (già in Beetlejuice si evidenzia questo conflitto). Ma è in Big Fish che il regista libera tutta la sua fantasia. Will Bloom è da sempre infastidito dalle storie fantastiche che il padre Edward racconta di aver vissuto. Quando quest’ultimo si ammala, Will torna a casa e decide di stargli vicino nei suoi ultimi giorni, approfittandone per scoprire la verità dietro quei racconti. Il film si sviluppa così su due piani narrativi: la narrazione presente, costruita dal figlio che cerca di scoprire la verità dietro le storie esagerate del padre, e il passato romanzato costituito dagli incontri magici di Edward.

Big Fish non è in contrasto con la maggior parte dei lavori di Burton, ma è evidente che il gotico non è l’elemento principale in questa pellicola. La fantasia, eco tematico più importante che attraversa tutti i suoi lavori, è alla sua massima forma: la vita non è quella che viviamo ma è come la immaginiamo. Se Will all’inizio del film “ha bisogno di un flusso di vita non di questa folata di favole” come scrisse Sylvia Plath, alla fine si renderà conto che la verità è anch’essa soggettiva, nulla è più vero se non quello in cui si crede ciecamente. Il contrasto tra realista e sognatore è il cuore del film, il cuore del regista, il quale si ritrova a combattere in un mondo fin troppo ‘quadrato’ per i suoi gusti. In Big Fish esplora se stesso; Tim Burton è dappertutto.

2. La sposa cadavere (2005)

Emily, l’eterna sposa, sogna di vivere un matrimonio felice. Peccato che sia morta e che lo sposo non sia il suo. Uno dei film che ci viene alla mente quando pensiamo al regista è proprio questo. Victor, un giovane promesso sposo, pronuncia inconsapevolmente le promesse nuziali davanti alla tomba di Emily infilando la fede a un rametto che si rivelerà essere l’anulare della donna. Da quel momento l’uomo è il promesso sposo della sposa cadavere. La vera perla di questo lungometraggio in stop-motion è appunto Emily che non si arrende. La sua determinazione nel non abbandonare il sogno di un amore puro e romantico la rende una dei personaggi più emotivi e memorabili del cinema burtoniano. Riserva al sogno il giusto spazio e non lo accantona solo perché è morta; ci crede con tutta se stessa.

A differenza di Big Fish però, qui si scontrano due sogni opposti: quello di Emily e quello di Victor, intenzionato a sposare Victoria di cui è innamorato. I due sogni non possono esistere in contemporanea e così Burton ci impartisce un finale sul sacrificio: la sposa cadavere decide di far vivere il sogno dell’altro rinunciando al suo. Emily è una figura tragica che richiama la mitologia greca. Come Arianna, che aiuta un confuso Teseo ad uscire dal labirinto, allo stesso modo Emily accompagna Victor nel passaggio verso la scelta di chi vuole essere e quale mondo abitare. Interessante è il capovolgimento di colori nella disegnazione dei due mondi: quello dei vivi è oscuro ed infelice, quello dei morti è il contrario. Victor sceglie il mondo oscuro accanto a Victoria e qualcosa ci fa intendere che sicuramente Burton avrebbe preferito vivere nell’aldilà colorata insieme a Emily.

3. Sweeney Todd: il diabolico barbiere di Fleet Street (2007)

Johnny Depp interpreta l’iconico barbiere di Londra nel musical più teatrale realizzato dal regista. Benjamin Barker, ingiustamente condannato all’esilio da un giudice che desiderava sua moglie, torna a Londra dopo anni di prigionia sotto falso nome: Sweeney Todd. La sua vendetta ha inizio grazie soprattutto all’aiuto della signora Lovett, con la quale instaura un macabro business: lui uccide, lei riutilizza i corpi per realizzare pasticci di carne. Barker è un uomo distrutto, disilluso, in un mondo in cui non c’è più posto per lui. Per questo motivo si trasforma in un angelo vendicatore, come il Conte di Montecristo, il suo unico scopo è la vendetta. Ma se Edmond Dàntes credeva di essere stato designato da Dio, Sweeney Todd è completamente in balia della sua disintegrazione mentale affidandosi solo al suo rasoio. “At last, my arm is complete again” pronuncia Todd alzando verso il cielo l’arma: quest’ultima diventa il correlativo oggettivo del suo trauma.

Il rasoio è l’estensione dell’anima frammentata di Sweeney Todd. Ancora una volta il sogno è centrale ma, se nei precedenti lungometraggi il sogno era simbolo di speranza, qui il sogno è sintomo di malattia. Un protagonista particolare per il quale patteggiamo, che non è esempio di giustizia, ma la cui disperazione ci fa empatizzare con la sua cieca vendetta accompagnata dalle canzoni memorabili dello spettacolo teatrale, riadattate per il grande schermo. Basta ascoltare A Little Priest, duetto tra Todd e Lovett (Johnny Depp e Helena Bonham Carter), per capire di essere davanti a uno dei miglior musical gotici meglio interpretati della storia del cinema.

4. Vincent (1982)

Il cinema burtoniano è ossessivamente impregnato di riferimenti a Edgar Allan Poe e costruito, soprattutto, su misura per omaggiare gli attori del cinema horror che Tim Burton ha venerato per tutta la vita. Il cortometraggio Vincent rappresenta la massima espressione di questo amore: un tributo a Vincent Price, suo idolo, e alla poesia Il Corvo di Poe. Vincent Malloy è un bambino di sette anni che sogna di essere come Vincent Price, appunto, vivendo immerso in un mondo cupo e tenebroso, creato dalla sua fervida immaginazione e inseguito dai racconti di Poe. Il sogno lucido di Vincent è narrato dallo stesso Price, la cui voce benedice l’avvio della carriera cinematografica di Burton come una poesia dolce e visionaria, nella quale è già contenuto tutto ciò che verrà dopo. Estetica, musica e collaborazioni alimentano, in una crescente follia disperata, l’ossessione per la morte. Nonostante duri solo sei minuti, Vincent è uno dei suoi prodotti più completi, visivamente ricco e profondamente gotico. Piena espressione della personalità del regista: ci racconta chi è Tim Burton come nessun altro film ha saputo fare. Vincent Mallory è un autoritratto poetico di un giovane Tim Burton: introverso, un pesce fuor d’acqua, immerso nell’oscurità in cui il suo animo trova finalmente pace.

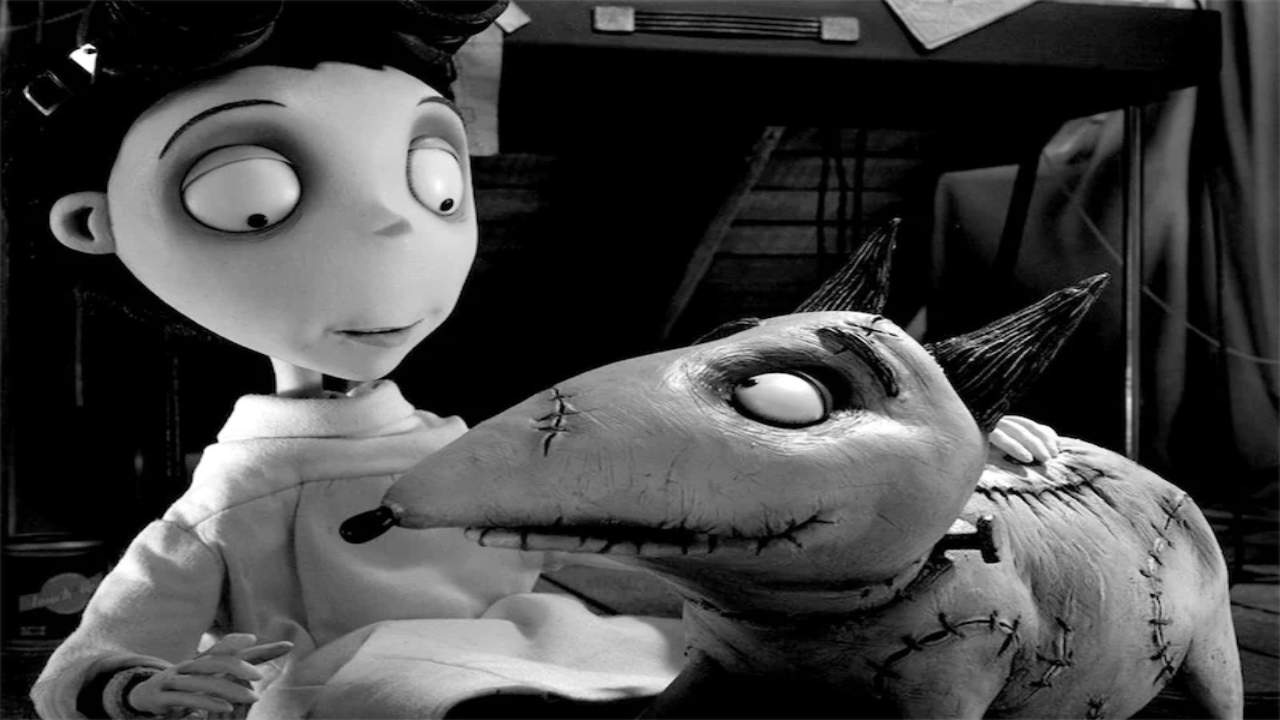

5. Frankenwennie (2012)

Terzo film in stop motion per Tim Burton, Frankenweenie è il suo primo lavoro con una chiara rappresentazione dell’elaborazione del lutto. Il protagonista è Victor, un ragazzino appassionato di cinema e di scienza, che elabora un piano geniale e disperato per riportare in vita il suo unico amico ormai morto, il cane Sparky. Proprio come nel romanzo di Mary Shelley, anche Victor Frankenstein riottiene il suo caro amico. L’omaggio a Frankenstein è una costante nel suo cinema: qui il cane rianimato è centrale. Nel corto è già presente il cane rianimato, mentre in Edward mani di forbice il protagonista non è altro che una rielaborazione favolistica di quel ‘mostro’ costruito in laboratorio.

Girato in bianco e nero per omaggiare il film Frankenstein di James Whale del 1931, Frankenweenie intensifica non solo il costume da outsider, già cucito sui personaggi burtoniani più iconici, ma soprattutto si sofferma ancora una volta sul tema dell’amore tra uomo e animale, in questo caso il cane. Nel 2005 con La Sposa Cadavere e nel 1993 con Nightmare Before Christmas, il regista esplica questo legame indissolubile che non solo rende il protagonista meno solitario ma lo riempie d’amore. Se nella tradizione omerica il dog motif era presagio funesto, qui è una consolazione e una rassicurazione per gli spettatori, simbolo che tutto andrà per il meglio nonostante la morte.

6. Edward mani di forbice (1990)

Tim Burton lega indissolubilmente Frankenstein alla Bella e la Bestia, realizzando una favola tutt’altro che dolce. Edward è stato creato in laboratorio da uno scienziato, interpretato da Vincent Price nel suo ultimo ruolo, il quale morirà prima di terminarlo, lasciandolo con delle forbici al posto delle mani. Da quel momento, Edward vive da solo in un castello oscuro, arroccato in cima a un quartiere residenziale color pastello. Quel quartiere ci salta all’occhio fin da subito in quanto, proprio come in The Truman Show, ne cogliamo l’artificiosità. Le case sono tutte uguali, gli abitanti privi di personalità alla continua ricerca di approvazione altrui. Un luogo dove regnano ipocrisia, pettegolezzo e diffidenza. Non c’è spazio per Edward, che viene catapultato in questa realtà estraniante: è diverso e perciò non è meritevole d’amore.

Un personaggio che viene immediatamente descritto come inadatto al mondo, ma che in realtà si scoprirà essere l’unico davvero adatto a un mondo puro, un mondo che alla fine sarà il suo castello nel quale sceglierà di rinchiudersi per sempre. Una favola crudele che capovolge la morale di Frankenweenie, la quale prometteva l’integrazione in un mondo ostile a patto di mostrare la purezza del proprio animo. In Edward Mani di Forbice, invece, tutto crea distanza: le forbici non sono fatte per abbracciare o accarezzare, ma solo per ferire anche involontariamente. Nemmeno l’amore di Kim salverà Edward e il sobborgo nel quale vive, che resterà immutato. Non c’è speranza, ma solo il ricordo di una bella leggenda di cui nessuno sa dire se sia vera o falsa.

7. Ed Wood (1994)

L’ammirazione di Tim Burton per Vincent Price traspare soprattutto in Ed Wood, film ispirato alla vita del regista considerato come il peggior regista di tutti i tempi. Ma il film non parla di fallimenti, bensì dell’amicizia profonda tra il regista Ed e l’attore Bela Lugosi, un riflesso del rapporto che Burton aveva instaurato con Price. In questo contesto, Bela e Ed sono due emarginati che, uniti dall’amore per il cinema, continuano a inventarsi nuove strambe idee per rimanere aggrappati al grande schermo, pur di non sparire. Ed Wood è una lettera d’amore che Burton scrive per quel regista tanto disprezzato dalla critica, ma che ha contribuito a creare i film di serie B che col tempo sono stati rivalutati. Ma non è solo questo.

Ed Wood era una figura anticonvenzionale: nel film viene mostrato anche come travestito, in un’epoca in cui a nessuno veniva permessa una simile libertà. Burton celebra tutto questo con leggerezza e rispetto. Uno dei primi registi ‘strani’ che Burton abbia amato, e a cui probabilmente si è ispirato. Un uomo che viveva in un mondo cinematografico tutto suo: non era interessato alle dinamiche commerciali, era spinto solo dalla voglia di creare film imperfetti e artigianali ma che piacevano a sé stesso. Potremmo azzardare a dire che Ed Wood è il suo Nuovo Cinema Paradiso: un film su come Burton vede il cinema omaggiando chi più di tutti, secondo lui, non ce l’ha fatta ma ci ha creduto fino in fondo.

8. Batman (1989)

Il mondo di Burton si sposta su Gotham city, l’iconica città dei fumetti nella quale il giustiziere mascherato, Batman, restituisce la giustizia al popolo. Il regista, però, trasforma la sua figura: da impavido eroe ad anima spezzata e insicura. In un’epoca in cui siamo ormai abituati ai supereroi umanizzati (ultimo fra tutti Superman di James Gunn), Burton è uno dei primi a sottolineare le fragilità e i sentimenti comuni a tutti, anche ai supereroi. Oltre ciò, è stato anche il primo regista di grande rilevanza a trasportare il linguaggio fumettistico al cinema, un apripista dopo il quale ci sarà solo Nolan capace di donarci la trilogia del Cavaliere Oscuro. Se però Nolan mira a un realismo ‘serio’, Burton gioca con Gotham rendendola un sobborgo gotico e grottesco, oscuro e bizzarro. Lo fa dando pari attenzione sia a Batman che a Joker, interpretato da Jack Nicholson e diventato uno dei miglior interpreti della nemesi giurata di Batman. Continua a esserci l’atmosfera grottesca di tutti i suoi lavori ma è con Batman che il regista viene riconosciuto come un cantastorie eccezionale.

9. Beetlejuice (1988)

Michael Keaton, da uomo pipistrello, viene assunto per interpretare lo spiritello bio-esorcista. Se in Batman ci si affidava al suo ruolo per proteggere Gotham, in Beetlejuice ci si affida per smascherare il nostro tempo. L’intero film non è altro che una continua critica a tutto quello che cerchiamo di essere. A partire da Charles Deetz, desideroso di trovare pace lontano dalla città per dimenticare la sua vita da businessman newyorkese, il quale un attimo dopo la scoperta di fantasmi nella sua nuova casa, tenta di trarne profitto.

Il mondo dei vivi appare profondamente corrotto, in contrapposizione al mondo dei morti, che non fanno altro che aspettare. Adam e Barbara Maitland aspettano di capire cosa significhi essere morti, quando lo capiscono però aspettano di liberarsi dei nuovi inquilini rumorosi per vivere un’eternità di silenzio e pace. In questo contesto, è efficace riconoscere nella sala d’attesa dell’oltretomba un vero e proprio purgatorio da cui non si scappa: un incubo necessario, tanto per i novelli morti quanto per Beetlejuice stesso, che alla fine del film vi rimane intrappolato. Forse allora il mondo dei vivi, governato da una rigida burocrazia, non è così distante dal mondo dei morti, nel quale si possono attendere secoli per ricevere una risposta dal proprio caseworker. La differenza sta nell’atteggiamento verso la vita – o la morte: Lydia è più simile a una morta vivente rispetto ai coniugi Maitland, che sprizzano vitalità ogni volta che compaiono sullo schermo.

10. Alice in Wonderland (2010)

“Tutti i migliori sono matti”. Tim Burton è stato definito così per aver deciso di dirigere una storia completamente diversa dall’originale che, si dice, non abbia niente a che fare con lui. È veramente così? Non possiamo non pensare a lui quando vediamo sul grande schermo un personaggio estraniato dalla realtà che pensa di vivere in un mondo onirico per scappare dalle proprie responsabilità.

Così come ci ha insegnato Inside Out 2, “crescendo la gioia si affievolisce”, e si finisce per dimenticare quanto sia importante lasciarsi meravigliare ogni giorno dalla vita che viviamo. Alice ha ormai diciannove anni e non può scegliere chi essere: deve sposare un uomo ricco e diventare una moglie. Ed è così che ha inizio questa nuova narrazione ispirata al libro di Lewis Carroll: Alice segue il Bianconiglio nella sua tana, fuggendo dalla sua festa di fidanzamento. Se nel romanzo originale la protagonista è una bambina curiosa che incontra personaggi dai quali riceve lezioni di vita, qui accade l’opposto. Alice deve decidere chi essere: un personaggio attivo del racconto o qualcuno che continua a farsi travolgere dagli incontri casuali, come la bambina che un tempo era stata catapultata in Wonderland? Tim Burton costruisce il Sottomondo, ormai devastato dalla tirannia della Regina Rossa, ma ancora animato da germogli di resistenza, come quelli rappresentati dal Cappellaio Matto. Burton dirige un’Alice consapevole di sé, capace di ribellarsi alle regole rigide dell’età vittoriana – che per certi versi, ricordano anche la nostra società – e alle aspettative che gli altri proiettano su di lei. Alla fine, Alice decide di salire a bordo di una nave che porta il nome di Wonder, insegnandoci che la meraviglia va portata con sé anche quando si cresce. Burton dirige un coming of age che avrebbe voluto guardare al cinema da adolescente, solo per sentirsi compreso.

L’articolo I 10 film imperdibili di Tim Burton, per gli amanti del grottesco e delle belle storie proviene da ScreenWorld.it.